數位身份新時代:數位憑證皮夾

隨著數位化時代來臨,數位身份認證與電子憑證管理成為全球趨勢,需求也日益增加。政府與相關單位積極推動「數位憑證皮夾」計畫,建立一個安全、可靠且可廣泛應用的數位憑證管理工具,提供民眾更便捷、安全的數位身份驗證方式,讓數位憑證成為民眾日常生活的一部分。

計畫背景與發展

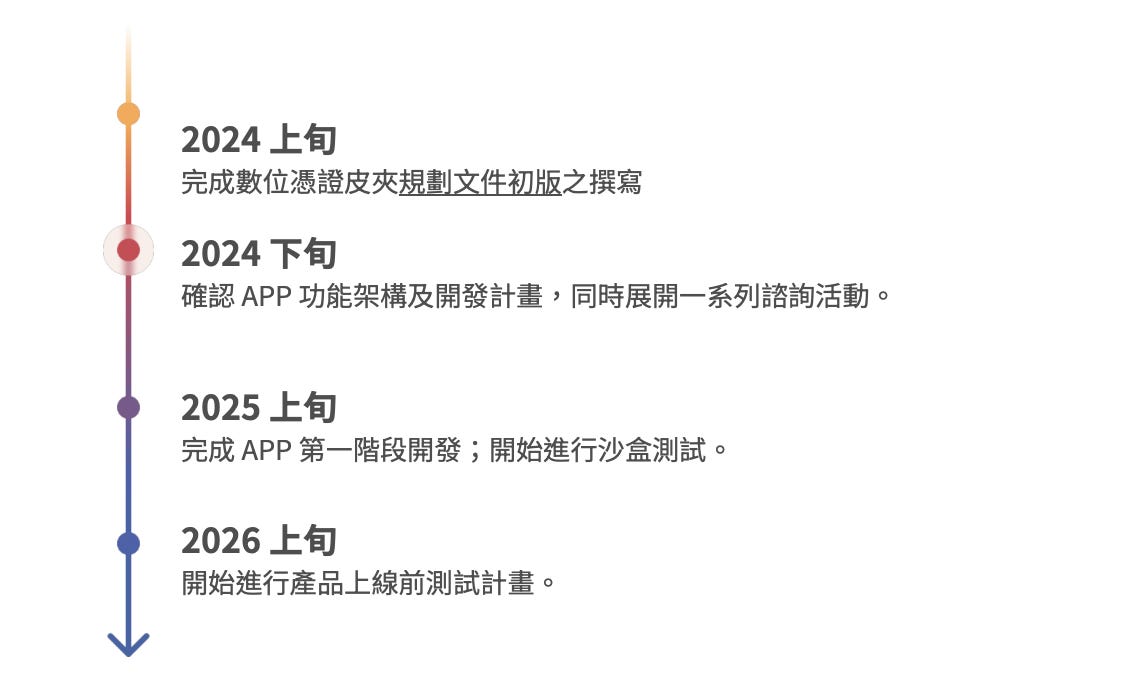

隨著數位化趨勢加速發展,為了因應數位轉型的需求以及對數位身分識別新趨勢,全球各國政府積極推動電子身份認證與數位憑證應用。在台灣,數位身份驗證長期仰賴自然人憑證、健保卡及各機構自建的驗證機制,然而這些系統存在整合性不足、使用流程繁瑣等問題。為解決這些挑戰,數位部從 2024 年開始推動為期 4 年的「數位創新關鍵基礎建設計畫」,涵蓋數位身份驗證、資安防護、數據治理、雲端服務及智慧基礎建設等核心領域,強化台灣數位基礎設施,提升數位治理能力,並推動數位經濟發展。

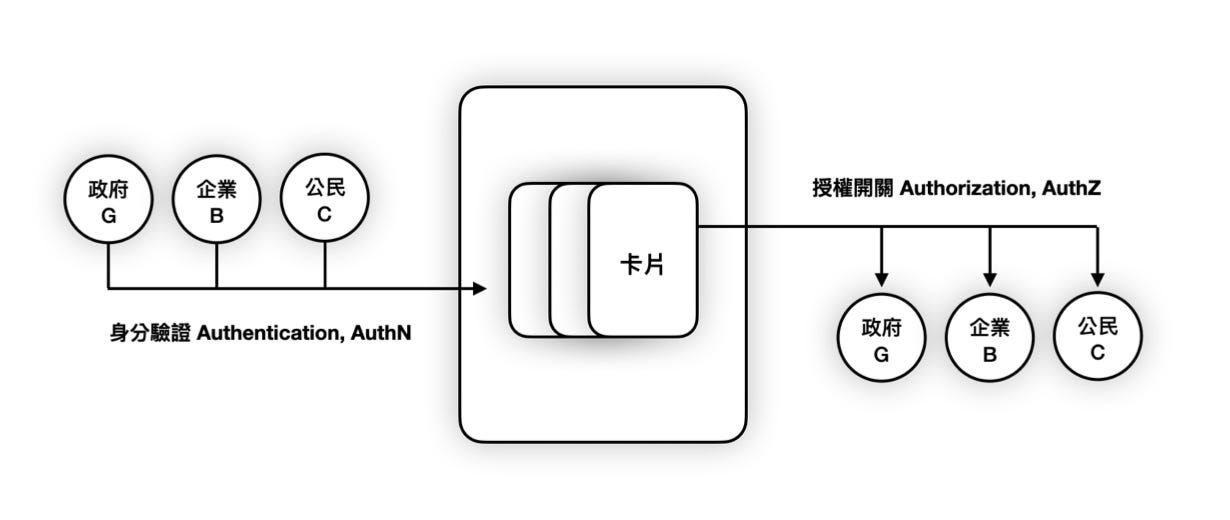

其中,「數位憑證皮夾」又稱為分散式數位身分認證與授權系統,簡單來說,就是手機裡的「數位證件夾」,旨在提供一個安全、便捷的數位身份管理工具,讓民眾能夠透過手機應用程式管理各類電子憑證。數位憑證皮夾支援各種政府核發證件和民間憑證的數位版,預計納入身分證、健保卡、駕照、自然人憑證等常用證件,民間企業或團體發行的證明也可收納,以取代對應的實體卡片。

在需要驗證身份時,只需從數位皮夾中選擇適當的數位證件提供給第三方核驗,過程全數位、無紙化、無接觸,即可達成認證與授權兩大功能,提升便利性的同時,也減少傳統紙本證件遺失或偽造的風險。同時,數位憑證皮夾可以「選擇性揭露」,也就是只給出對方需要知道的資訊,例如:可以只證明「已滿18歲」來買酒,而不需要給出生年月日,提升了隱私的保護。

在數位憑證皮夾之前,政府曾規劃推動「晶片數位身分證」的數位身份解決方案,但因隱私與資安疑慮而受阻。所以這一次,數位部不再發新證件,不建立統一的數位身分編號或集中資料庫,而是透過各界發行的多元憑證,建立一個以使用者為中心、你可以自己管理的身份系統。未來將推動全國普及應用,並與國際數位身份標準接軌,讓台灣的數位憑證系統能夠發揮更大效益。

圖片來源:https://wallet.gov.tw/news.html

特點功能範圍

圖片來源:https://www-api.moda.gov.tw/File/Get/moda/zh-tw/LxSTbRNa5NnBMTs

事實身分

透過數位皮夾,使用者可以將不同的數位證件以「卡片」形式呈現,並結合區塊鏈等技術,使得這些數位憑證的管理與驗證不再依賴傳統的中央機構或身份管理系統。使用者能夠完全掌控自己的數位身份,並自由展示或管理不同的身分證明,而無需透過政府或其他機構的介入,以達成識別之功能。

身分自主

使用者對自己數位身份擁有完全控制權,在這個系統中,使用者能夠自主選擇哪些身分資料可以被共享、驗證或授權,並在需要時隨時取消或關閉這些授權,以保障使用者的隱私與數位自主權,確保使用者能在各種情境下保持對自己身份資訊的掌控,亦即「總開關」之設計。

韌性與社會恢複

透過分散式儲存與加密技術,即使持證者的設備被竊取,或伺服器所在機房遭到摧毀,持證者依然可以迅速地重新證明自己的身分,使得數位憑證資料不會依賴單一的存儲點,避免單一伺服器故障風險,保持了身分的可驗證性,同時確保數位身份的持續可用性與安全性,提升了系統的可靠性與可恢復性。

可選擇同意與可選擇退出

數位憑證皮夾系統遵循可選擇同意與可選擇退出的原則,並非強制使用。使用者可以根據自身需求選擇是否啟用相關功能,並且隨時可以退出或取消授權。這一設計符合紙本使用權的精神,保護使用者的自主權和隱私,確保他們能夠自由決定何時以及如何使用數位憑證,避免過度監控或不必要的資料外洩風險。

技術

可驗證憑證防偽造

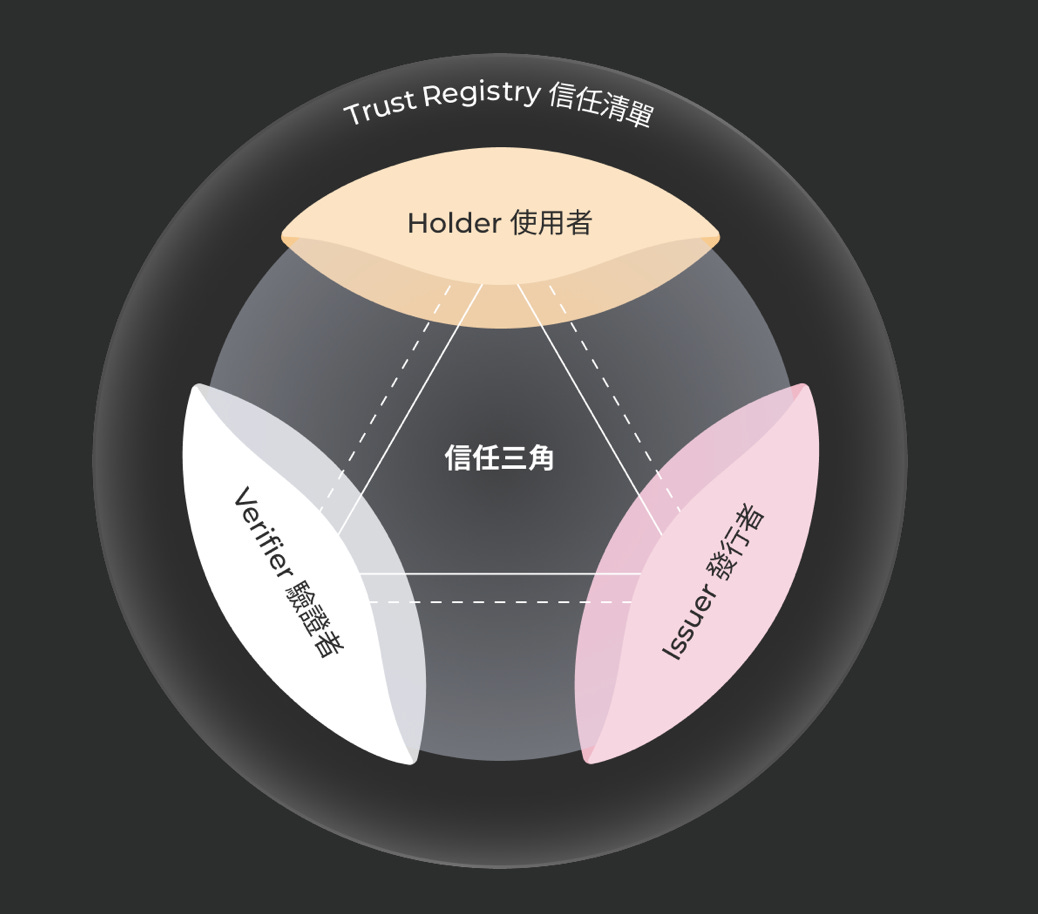

數位憑證皮夾使用全球資訊網協會(W3C)的可驗證憑證(Verifiable Credential, VC)標準,每張數位證件都經由發行機關加密簽署,並直接發送到手上。使用時,無需每次都得透過發行單位連線確認,他人即可確認證件,大幅降低了數位足跡外洩與被監控的風險。

分散式儲存安全

所有數位憑證皮夾中的資料都會儲存在手機端,不會存放在集中式的政府資料庫,有效降低個資外洩的機會,也能確保資料始終在個人手中。此外數位憑證皮夾將可信任的憑證發行者列表一一記錄在區塊鏈上,讓清單就像被刻在石碑上,無法被任何人偽造或篡改。

去中心化身份識別

數位憑證皮夾遵循W3C 分散式識別符(Decentralized Identity, DID)與可驗證憑證 (VC)標準,並透過非對稱加密技術確保憑證的真偽與安全性。與傳統集中式身份系統不同,數位憑證皮夾不設集中式資料庫或上傳雲端,而是由使用者自行保管數位憑證,驗證時才會授權特定對象短暫存取,降低大規模個資外洩的風險。即使建置平台的系統遭駭,駭客也無法獲取集中存放的個人資料。

離線生物辨識技術

數位憑證皮夾的安全機制確保生物辨識數據與私鑰僅存於使用者裝置,政府伺服器不會儲存民眾的生物辨識數據或私鑰,避免因集中儲存而遭受駭客攻擊或濫用。此外,數位皮夾支援 FIDO 標準與硬體金鑰技術,確保只有本人能存取憑證,避免帳戶遭駭風險,進一步提升身份驗證的安全性,確保數位憑證的使用安全與個人隱私的保障。

安全機制與隱私保護

圖片來源:https://wallet.gov.tw/Developer.html

不發行新身份

數位憑證皮夾不會創建新的身份,而是基於政府或民間現行核發的各類憑證,如自然人憑證、數位駕照、健保卡、工商憑證及各類職業證照,將其數位化並提供安全的儲存與使用方式。這樣的架構確保數位憑證皮夾能夠無縫整合既有身份管理機制,不影響現行制度的運作,避免因額外創建新身份而衍生的潛在風險,以維持現有身分架構的穩定性。

限定於個人身份,不涉及物件識別

目前數位憑證皮夾僅用於個人身份驗證,例如數位駕照、健保卡或金融憑證,但不會用來識別實體或數位物件,例如汽車、貨物或 NFT(非同質化代幣)。不過,未來如果有適合的應用場景,系統可能會擴充並納入符合標準的物件身份管理機制,使其能夠支援符合標準的物件身份管理,以確保系統的靈活性和相容性。

使用者自主權:授權與撤銷機制

在數位憑證皮夾存儲或處理使用者的個人資料之前,必須獲得使用者的明確授權與同意。使用者可以自由決定是否使用數位憑證,並且在使用過程中擁有完全的控制權,這種資料自主權以及選擇性揭露機制,可確保個人資料不會被濫用或未經同意的被存取。此外,系統非強制使用,使用者可選擇是否啟用數位憑證,並保留使用紙本憑證的權利。

開放原始碼與透明審查機制

官方計畫開放數位憑證皮夾的原始碼,讓技術社群審視程式碼,以確保系統無侵犯隱私或人權風險,並利於廣大的技術社群協助檢視漏洞、強化安全 ,讓使用者放心使用。此外,數位憑證皮夾未來將支援零知識證明 (ZKP) 技術,讓使用者在驗證資格時無需提供任何具體資訊,進一步提升隱私保護。

沙盒試驗計畫

數位憑證皮夾的沙盒試驗旨在正式上線前,在確保安全和隱私的前提下,透過小規模、可控的環境來驗證系統功能、發現問題並收集各界意見,充分優化系統,為年底的正式試行累積經驗和信心。2025 年 3 月底,數位部將發布沙盒版本 App,公開部分原始碼讓開發者試用。早期測試將聚焦於核心功能,如數位憑證載入與驗證流程,隨後逐步擴大測試範圍,以支援更多憑證類型和應用情境。

主要目標

技術驗證:測試數位皮夾在真實情境下的表現,檢驗跨機關憑證載入、身份驗證流程、選擇性揭露等核心功能的穩定性。

安全測試:透過開放原始碼邀請白帽駭客與資安社群檢視,及早發現漏洞並進行修補。

使用者體驗反饋:參與者實際操作App,提供對介面易用性、流程順暢度等的反饋,改善UI/UX設計。

法規與情境驗證:模擬各種應用場景,如醫療取藥、超商取貨、線上開戶等,觀察現行法規及相關單位作業是否順利,為法規調適提供依據。

可能的挑戰與風險管理

技術與資安風險

新系統可能存在未知漏洞或性能瓶頸。為管控此風險,官方將公開程式碼並邀請社群協助發現問題,及早修補。沙盒環境本身與生產系統隔離,萬一發生資安事件也可避免影響實際民眾資料。同時,中華電信作為系統建置方,會在沙盒階段進行嚴格的壓力測試與滲透測試,確保關鍵加解密、DID 解析等功能在大量使用時仍穩定。

隱私與資料保護

雖然架構去中心化,但試驗中部分真實數位憑證資料可能被用來驗證。如有參與者疏忽導致個資外流,將損及公眾對系統的信任。對此,沙盒採取最小必要資料原則,所有測試用資料均經過參與單位審核授權,並對外部觀察者匿名化。數位部也制定不追蹤、不留存個人使用紀錄的政策 ,沙盒中產生的日誌僅用於除錯分析,不含可識別個人資訊,降低隱私風險。

法規與責任風險

由於現行法規對數位憑證的法律效力還在調適中,在沙盒中使用數位皮夾完成某些交易可能牽涉法律責任歸屬不明確的問題。為此,沙盒測試將限定在模擬情境或取得特別許可的場域中進行,避免真正具有法律效力的交易紛爭。同時,法務專家全程參與沙盒規劃,一旦發現法規不符之處,立即記錄並著手研擬修法或行政命令調整的方案。

使用者體驗與數位落差

高齡者或數位能力較弱的族群可能在操作上遇到困難。數位部在沙盒中特別邀請一些長者或不同背景的用戶試用,收集他們的反饋以改進介面設計。另外,沙盒中驗證可能遇到失敗或使用者不會用,須備有傳統人工流程作為後援,確認線上線下服務並行的可行性,以確保系統上線後不會讓任何一群人被排除在外。

國外案例

歐洲 – 「eIDAS 2.0 數位身分錢包」

圖片來源:https://www.techbang.com/posts/111049-eidl-european-digital-wallets

歐盟在數位身份領域領先全球,2021 年提出 eIDAS 2.0,建立「數位身份錢包」(European Digital Identity Wallet),讓公民存放政府或私部門簽發的數位憑證,方便跨國存取政府與企業服務。例如,德國公民可利用數位錢包線上辦理法國銀行開戶或申請西班牙社會福利,因所有會員國皆互認其數位身份。

eIDAS 2.0 的成功關鍵在於統一標準與法律保障。歐盟透過自上而下的法律框架,確保各國遵守互通性與資料保護規範,並要求隱私最小揭露與高安全性,以增強公眾信任。芬蘭與瑞典等國已啟動試點計畫,民眾可透過手機 App 出示電子身份證,其技術標準與臺灣採用的 W3C DID/VC 高度相容。

美國 – 「行動駕照 (Mobile Driver’s License, mDL)」

圖片來源:https://usdailylife.com/california-mobile-driver-license/

美國未設立全國統一的數位身份系統,而是由各州獨立推動行動駕照(mDL)作為數位身份的替代方案。加州是其中的代表性案例,該州機動車管理局(DMV)於 2023 年啟動 mDL 試點計畫,邀請 150 萬名駕照持有人參與,短期內已有超過 60 萬人註冊使用。民眾可將加州駕照或州身分證上傳至官方「DMV Wallet」App,以數位形式進行身份驗證。

在缺乏中央強制規範的情況下,市場與科技企業的參與促使著標準逐步形成,Apple 與 Google 主動提供 Apple Wallet 及 Google Wallet 安全元件(Secure Element)來存放證件,避免了各州各自為政,也進一步提升使用便利性與普及率。各州也積極推動商家支援 mDL 掃描驗證,例如快速登入 DMV 線上平台辦理車輛業務、在機場 TSA 安檢時出示手機通關,以擴大應用場景。

日本 – 「My Number數位身份系統」

圖片來源:https://resources.realestate.co.jp/zh_TW/2021/05/18/日本的個人編號卡my-number-card問答解說/

日本於 2015 年推行「我的號碼( My Number)」制度,試圖建立統一的數位身份識別系統,以整合稅務、社會福利和醫療等資訊。然而,此計畫因隱私疑慮導致多數人觀望,My Number 卡的使用率僅約 15 %。此外,日本法律要求部分情境仍須出示有照片的實體證件,顯示法規若未及時更新,將影響數位身份方案的推動。

儘管政府後來強化推廣,例如將健保卡功能與 My Number 卡合併,但系統錯誤頻傳,2023 年甚至爆出多起資料錯置事件,部分民眾的 My Number 卡被錯誤綁定至他人的住址或健康檔案,引發社會譁然,進一步削弱了公眾的信任,也導致此系統的推行變得更加困難。

經驗及教訓

綜合各國經驗,成功的數位身份實施往往具備以下要素:

技術可靠:資料正確性與系統穩健性是數位身份系統的關鍵,應建立明確的修正與救濟機制,以維繫信任

法規完善:國家層級的法律與標準先行至關重要,應明確法律地位和責任界定

隱私友善:隱私疑慮和自主性將會影響採用率,強調隱私自主與選擇性揭露有助於降低民眾疑慮

生態豐富:政府與民間服務廣泛支援,將憑證整合至更底層的錢包或安全元件,以提升安全性與用戶體驗

臺灣的數位憑證皮夾承載著數位轉型的重要使命,在功能設計上,它以先進的分散式身份技術打造了高度靈活、安全、自主的身份管理工具。在推動策略上,採取開放沙盒、跨域合作和依法行政的路徑,有望避開他國曾踩過的雷區。只要持續借鑑國內外經驗、調整優化,相信數位憑證皮夾能夠成為臺灣邁向智慧數位社會的關鍵基石,為民眾日常生活帶來更高效率與便利,同時牢牢守護個人隱私權利。

首圖連結:

https://wallet.gov.tw